0898-08980898

只要一提,紧接着就有人非得让W君说氢弹、中子弹……这都是老段子了,一般的老百姓或者初级的军迷知道氢弹是一种利用作为核扳机引发核聚变反应的武器就已经很不错了。但是,要更深入的了解氢弹,泰勒-乌拉姆构型、于敏构型这些看似很专业,但是又让人丈二和尚摸不到头脑的词汇似乎还远远不够。

那么,今天咱们就来具体的从设计根源上聊聊氢弹以及氢弹的设计、变种,相信你看完之后,会理解为什么今天会有这么一个奇怪的标题。

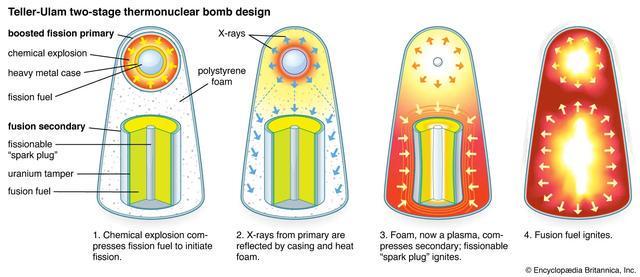

其实,无论是泰勒-乌拉姆构型还是于敏构型本质上都是工程设计的区别,和氢弹的工作原理并没有太大的关系,只不过由于我们有所谓的“于敏构型”在结构上和泰勒-乌拉姆构型有了区别,给我们带来了情绪上的自豪感罢了。

先别急,氢弹的本质是利用爆炸的能量所产生的高温使热核装料的原子获得更大的热动能,从而相互碰撞产生核聚变反应,从而释放出能量。

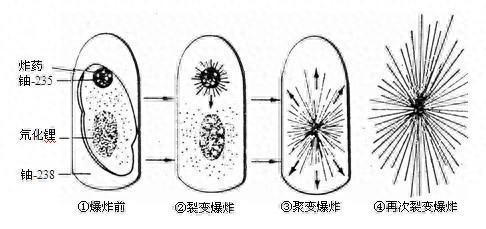

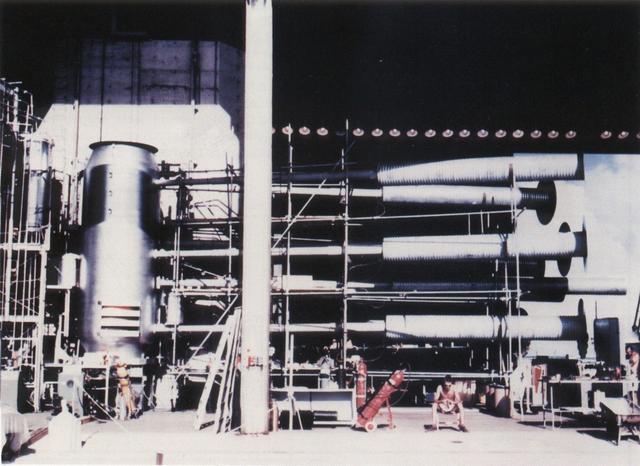

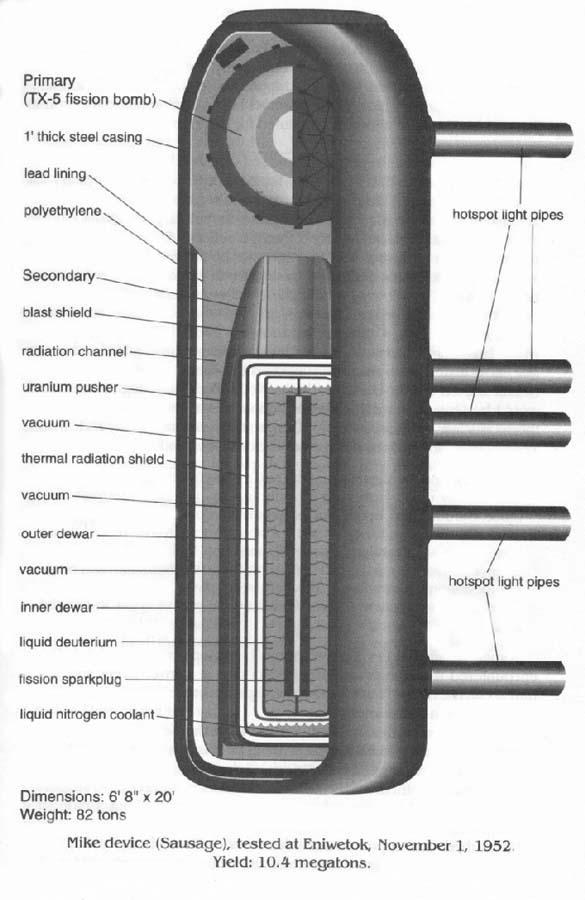

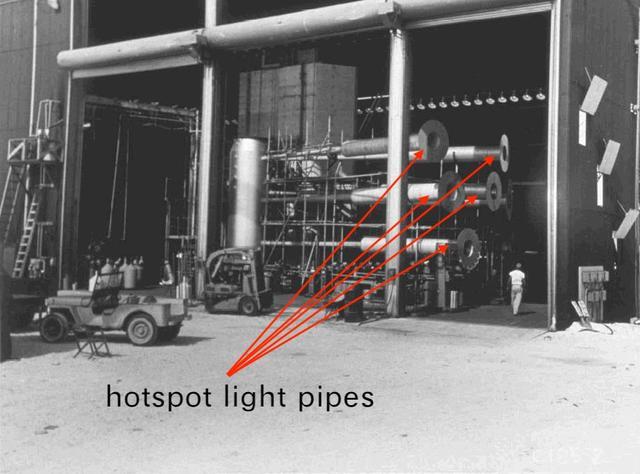

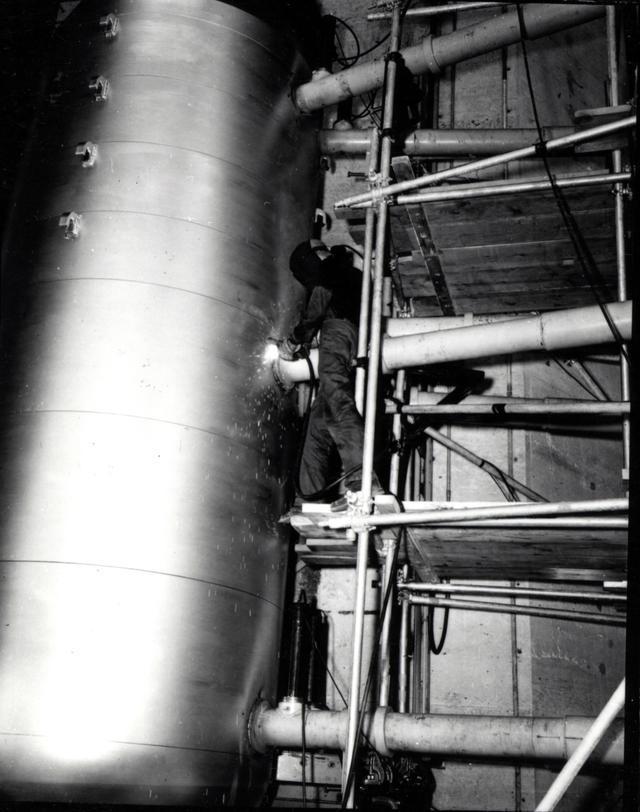

为了理解这个问题,咱们先说世界上第一枚氢弹——常青藤麦克(Ivy mike)1952年11月1日,美国在常青藤行动中引爆了一枚代号麦克的核实验装置。这个装置有点类似于一个小型化工厂:

图片左边是一个巨大的冷却罐塔,内部装有一枚和一个用铀238制造的液氢储存罐。

这枚TX-5的核心脱胎于美国在1950年开始逐步装备的Mark 5,输出当量大约为6000吨TNT,液氢储存罐内存放的是940升总计160公斤的液态氘,这些氘被周围的制冷装置冷却到了20K(零下250摄氏度)。

在这套装置中,我们需要注意的是hotspot light pipes(热点光导管)。

这是一系列的设置在装置中深入装置内部的光电传感器,在爆炸发生的时候测量内部的光电信号并发送到三公里之外的信号收集存储装置内。从结构上来看这些光导管可以涵盖整个爆炸过程内的极其短暂瞬间内的光电信号。

很多人认为氢弹爆炸是一个单一过程,但事实远比这复杂。在“麦克”这样的大规模热核试验装置中,物理反应的“连锁顺序”极为重要。从最初的钚核心压缩、临界启动,到X射线泄露与透镜聚焦、再到液氘加热聚变的开始,每一个过程都有明确的时间延迟与空间布局。

但,我们回头去看这个爆炸装置,你却可以简单的理解为一个炸了一个装满液态氘的罐子。

不理解?那举个游戏里的例子,在游戏里面手雷的威力通常并不大,但是如果把手雷扔到油桶上,引爆了油桶,就可以炸飞半边天了。

由于铀原料极其难以取得,而且利用核裂变连锁反应的的核心有质量上限的限制,造出便宜又威力大的裂变核弹成本极高,设计极难。

相对于铀和钚来说,氘和氚简直便宜的像不要钱,同时由于这两种材料是聚变材料,并没有临界值的限制,简单的说就是量大管饱。你只要舍得往周围堆聚变材料,那么造氢弹的当量是没有上限的。

读到到这里,如果你能理解上面的内容,那么在W君眼里,你对氢弹的知识积累就达到了小学生水平。咱们继续深入说下去:

你会发现“麦克”装置是具备原始的“泰勒-乌拉姆构型”结构的。但其实,这是一个巧合,虽然“麦克”这个装置是爱德华·泰勒在设计的,但这个装置仅仅是一枚氢弹的入门款,还谈不上什么构型。同时,你还得知道一个秘密——这枚爆炸当量高达1040万吨TNT的装置,真正来自于氘的聚变所释放的能量不足1/4,也就是说这枚氢弹爆炸的77%的能量其实还是来自于核裂变。

是不是有点打破了大家的固有印象?氢弹的爆炸不是要来自于氘氚等轻元素聚变所释放出的能量吗?怎么又变成裂变了?

原因是在“麦克”结构中,氢弹中液态氘的聚变是难以自持的。在这次爆炸中氘-氘的聚变一共释放出了239万吨TNT当量的能量,我们如果按照氘氘聚变的方程就可以计算出大约有70%的氘参与了反应,这个反应是一瞬间完成的,完全拜装置中的爆炸所赐。所以即便是罐子里所有的液态氘完全反应,其爆炸输出当量也就是大约350万吨TNT当量。离着1040万吨的当量还差上那么一大截。

氘-氘聚变在“麦克”装置中无法自持的根本原因,在于聚变产物(高能粒子和热能)不能在高密度条件下有效回馈并维持足够的能量密度,导致反应无法形成正反馈链条。同时,液氘密度太低,即使是液态也远不够——液氘密度约为 0.1624 g/cm³,在这种密度下,聚变反应几率(即碰撞截面 × 粒子密度)极低,无法快速达到“α粒子(或中子)能量再加热其他氘”的正反馈机制。

那么这额外的700万吨TNT当量的爆炸能量是哪里来的?了解完这个,你就能到初中水平了。

一个钚239原子捕获了一个中子生成锶和氙,释放出2个中子和207兆电子伏特的能量。问题是——反应方程箭头左边的“n”和箭头右边的“n”是不是一样的呢?完全不一样!

钚吸收的是“慢中子”甚至是“热中子”而放出来的是“快中子”。中子所具备的动能被定义为冷、热、快、慢。大部分裂变材料所需要的中子是热中子或者慢中子。因此我们能听到一个概念,核反应堆中要增加水或者石墨作为减速剂,为的就是通过中子在水和石墨中的不停碰撞降低速度成为慢中子才才可以真正的被裂变材料所吸收,引发下一次裂变。

而在中,我们并不是“不愿意”让中子减速,而是根本无法依靠减速剂在如此短的时间内完成减速。一次核爆炸从链式反应启动到核心膨胀失控,整个过程不过数十到一百纳秒(1纳秒 = 十亿分之一秒)。在这个时间尺度上,大部分裂变所产生的中子根本来不及经过数百次弹性碰撞、穿梭反射、逐步热化成为“热中子”。

因此,一枚达到临界状态的往往无法点燃所有的裂变材料,通常只有临界质量的不到10%的核材料可以参与链式反应,剩下的90%的核材料只是做分母增加裂变碰撞的概率而已。

在很多链式反应的演示动画中,您看到的次次命中次次分裂只是让你看到反应原理,而并非真正的工程实质。如果是按照真实场景设计的动画中你只能看到一只只代表中子的小球在一大堆代表原子的大球中碰撞穿梭,而原子裂开进行裂变的场景你得等几个小时才能闪现的出现一下。

第二、元素周期表并不是二维的,为了方便使用元素周期表才做成了大家现在所看到的样子。我们在讨论元素的时候通常讨论的都是最基本的元素形态——这往往指的是最基本稳定同位素形态的中性原子。但其实,每个元素都有不同同位素、不同离子态、不同激发态、甚至在强核力作用下的异常核态,这意味着“一个元素”背后,是一个复杂的状态空间。

很多人可以查到铀的同位素铀238,在接收了一个中子之后可以形成新的同位素铀239。这是一种不稳定的元素,半衰期只有23.45分钟,在23.45分钟之后铀239会有概率释放出一个电子形成镎239,同样镎239也不稳定,会在大约两天半的时间后继续失去一个电子变成大家很熟悉的钚239。

但是,要知道,上面的表述只是对铀238吸收了慢中子或者热中子的表现。这是一个普通能级的铀同位素。

通常,在极其严谨正式的场合中,我们会以 ²³⁹U 来表示铀239,这是表示默认能级的方式。但我们还会用²³⁹ᵐ¹U和²³⁹ᵐ²U来表示这个原子核内含有92个质子和147个中子的元素的不同激发态。

和打台球一样,入射的母球力道不同台球也会呈现不同状态。原子也一样,体现出来的状态就是原子的“激发态”。在激发态下的铀239会在200-300纳秒内直接裂变,释放出大量能量。

那么为什么这次“氢弹”爆炸的主要能量来自于铀238外壳的裂变反应呢?实际上这件事和为什么造氢弹的理由是一样的,还是便宜、量大管饱。

在“麦克”装置中作为核扳机的TX-5核心有6公斤的钚239(实际分裂350克),如果再多就超过临界值了。而这个装置的铀238外壳则重达1吨。在这次爆炸中,经过计算有超过200公斤的铀238捕获了中子进入了激发态。

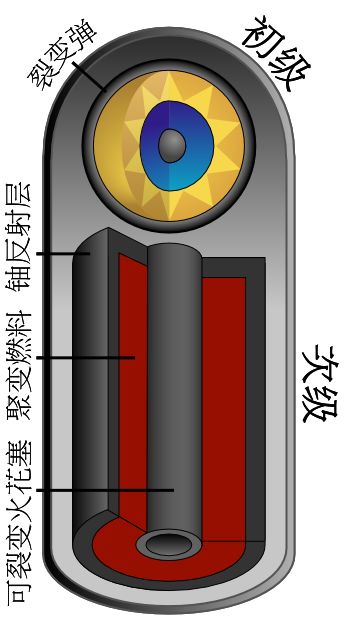

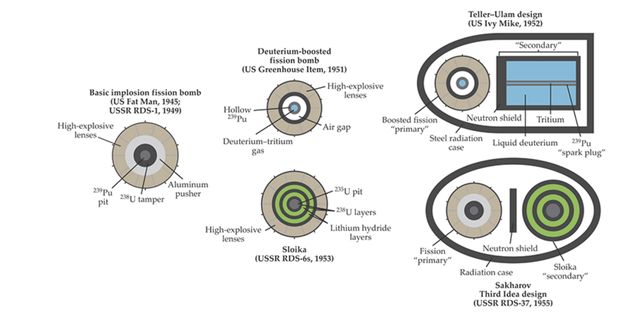

第三、第一枚湿式氢弹其实是一枚三相弹。到这里或许大家明白了“麦克”的爆炸流程,本质上聚变材料提供的是外壳上的铀238所需要的快中子。按照核武器的分类原则来说这是一枚三相弹。是一枚“裂变-聚变-裂变”式的增强型氢弹。

麦克装置和现有核弹有什么区别,以及到底什么是泰勒-乌拉姆设计呢?于敏的设计和泰勒-乌拉姆设计有什么不一样的地方呢?

湿式氢弹主要是以液态氘为聚变材料的氢弹,麦克装置之所以这么复杂象一个小化工厂本质上来说是为了实验观测。在对爱德华·泰勒的采访中他表示必须要有一个1:1的装置进行观测才可以验证装置设计的合理性。在麦克装置之后,美国生产了试验性的湿式氢弹。

这种氢弹的显著特点就是在投放前需要加注液态氘。但是,这种氢弹只制造了5枚就很快消失了,取而代之的就是氘化锂为聚变材料的干式氢弹。

1953年8月俄国人搞了一个RDS-6S(结构图右下),采用的多层结构叠层设置氘化锂和铀238,这是一种不同于泰勒-乌拉姆结构也不同于“于敏”结构的设计。

其输出当量并不大,只有40万吨TNT。但是这是把干式氢弹实用化的首先用例。

我们回过头来看,为什么“麦克”装置、RDS-6S的叠层设计都可以引爆氢弹中的聚变材料呢?

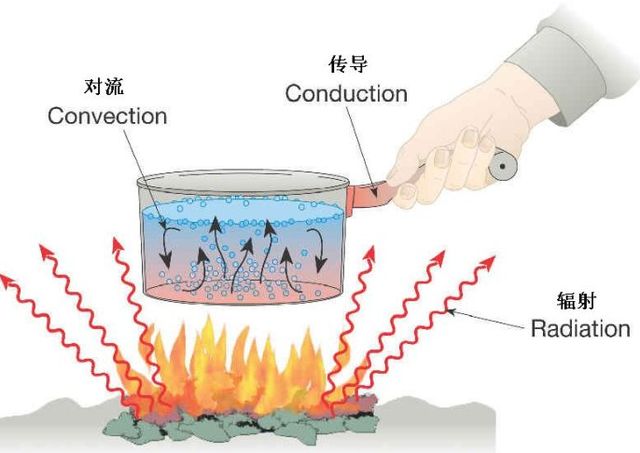

通常,我们看宏观的热传导方式主要是以热传导、热对流和热辐射三种形式传播。

但是如果到微观层面呢?其实是依靠粒子碰撞和光辐射。热的本质是物体内部大量分子或原子的无规则运动。这种运动的剧烈程度决定了温度的高低,而传递热量的过程是能量的转移。

到了微观层面,大量核爆炸所产生的粒子具备了极大的动能,可以迅速的加热聚变材料。实际上就是“小球碰小球”,当然了,更微观层面还有其他效应。但我们可以知道粒子动能电子伏特和宏观温度是等效的。

从宏观层面只要能把聚变材料在炸飞之前加热到足够热那么就可以引发聚变反应。我们看到的“麦克”装置和RDS-6S都是依靠这样的设计来进行加热的。只不过和热传导以及对流来对比的话,依靠粒子碰撞加热聚变材料的方式能耗比太低——核弹部分的核心爆炸是以球体的形式对外扩展的。而安置在核弹一侧的核材料仅仅能接受整个爆炸范围极小投影范围内的粒子动能交换(升温),而且要知道的是粒子的动量也是守恒的,在最靠近核弹核心的位置上快中子、飞溅的阿尔法粒子可以给外层的氘、氚原子远大于聚变所需要的能量,但离着核弹核心远一些的位置上氘、氚原子所获得的能量又不足了。

为此,泰勒-乌拉姆的构型设计中增加了对光压的优化,利用爆炸的所产生x射线光压在聚变材料内部投射足够的热量让聚变材料从内部加热。

这样就有助于更高效率的利用聚变材料。同时采用了氘化锂材料。首先这种材料并不完全是因为锂在中子轰击下可以转变成氚,更重要的是氘化锂的密度高达0.91g/cm³,远大于液态氘的0.16g/cm³这个层次的密度就给了干式氢弹更高的反应窗口区间。

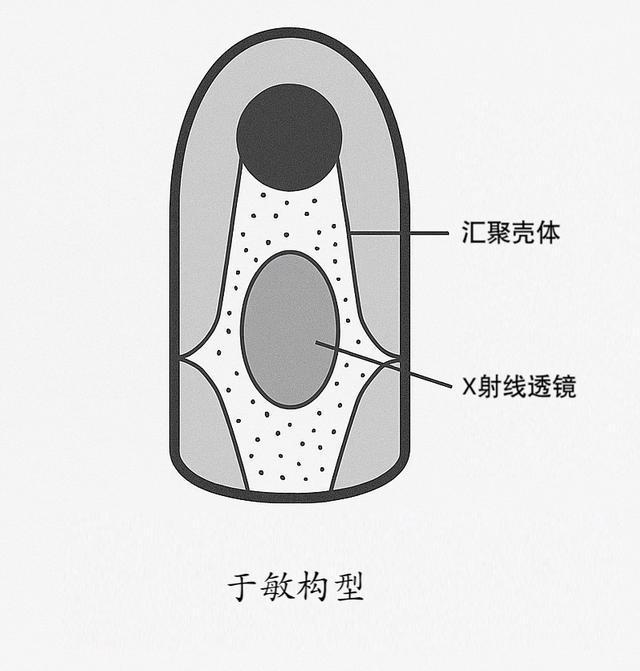

至于“于敏”构型,实际上是增加了一个x透镜这里面就利用到了逆康普顿效应。将一部分在爆炸过程中产生的接近于x光的深紫外光倍频到了x光的范畴,同时由于透镜的汇聚面更大,也就从两个方向上提高了核弹板机的能量利用率。在氢弹小型化的设计过程中,其实于敏构型不只是我们在采用,很多国家都在“偷学”。例如法国的S2弹道导弹上的MR-31弹头,其实也是典型的x透镜设计。

提示一点:在爆炸的时候产生强大的光电磁辐射,我们用了光的部分,但更容易约束的磁力还没有用在早期的核武器设计中。

现在,如果要在这方面再提高,就是要触及到氢弹的核心问题了——粒子和能量的输送。如果了解了这个关键核心,你也就会深刻的理解氢弹以及氢弹的变种。

无论是泰勒-乌拉姆构型还是于敏构型,都集中在了X射线压缩的“辐射惯性约束”和“能量压缩机制”的实现上。这只是氢弹能在内部引发聚变的一种手段。但无论是干式氢弹还是湿式氢弹,爆炸的过程中聚变并不完全是所有的能量输出来源,人们依靠铀238外壳实现爆炸输出功率增量的行为也不仅仅呢是在氢弹的设计中就开始使用的,在早期的核武器中,铀238外壳也是一个相当重要的组件。只不过和相比,聚变反应所产生的大量中子能更有效率的扩大铀238的输出增量。

我们如果跟随着一颗由中子发生器所产生的中子的路径,我们会发现氢弹中核爆炸的过程是一个典型的中子输送过程,中子发生器产生中子-进入钚或者铀的核心-裂变产生中子-聚变产生更多的中子-中子进入铀238-铀238继续裂变产生更多中子……所有的氢弹设计都是优化了这条链路。

所以说,并不存在真正意义上的三相弹,任何氢弹的爆炸本质上都是由“裂变-聚变-裂变”的三相特征的。

但如果从粒子路径的不同节点上再继续优化,就可以让氢弹担任一个“万金油”的角色。例如我们可以在氢弹中加入中子慢化剂和中子吸收剂。

这样所产生的爆炸往往可以放大冲击波的输出而降低光辐射、热辐射和核辐射的输出。由于活化产物少、裂变当量小,因此剩余辐射减小,可以在爆炸后让己方部队迅速进入爆炸区域。

同理,如果降低铀238包壳,并设计松散的聚变材料装填,用一枚微小当量的作为核扳机,那么就可以显著的降低光辐射和冲击波的输出,而将大量本应被铀238吸收的中子溢出。这就是“中子弹”。

我们还可以在爆炸氢弹的爆炸过程中在弹壳中加入超量的钴、铊、钕等元素,利用元素吸收中子后产生的感生辐射对某一个地区进行长时间的污染,这就是感生辐射弹。在上世纪50年代,被提出的概念武器“钴弹”就是一种典型的感生辐射弹,虽然最终没有研制成功,但这是一个方向。

这些都是在核爆炸几百纳秒内对中子路径的规划。所以,回到我们开篇的标题:“氢弹的爆炸——是一瞬间?还是一段时间?”,到此大家应该理解氢弹的爆炸虽然只是一瞬间,但在这短短的几百纳秒的时间内,还是有很多事情可做的。